1、颗粒及气泡与液相相间作用机理的实验和数值模拟

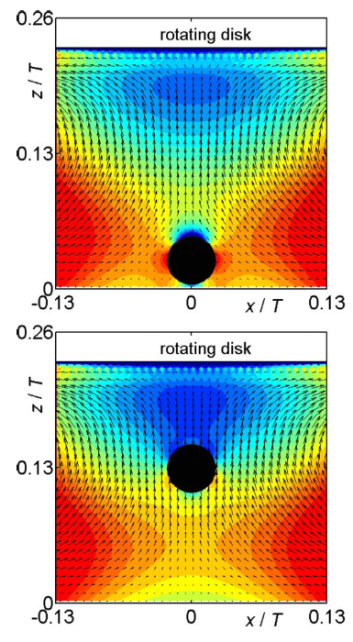

下沉颗粒的悬浮机理是固液两相体系中重要的基础问题。在单颗粒临界初始运动方面,高正明教授团队发现颗粒和流体双向耦合作用下的力和力矩决定了颗粒的初始运动,进而提出新的力学模型,该模型的预测精度比经典的仅考虑流体对颗粒单向作用的力学模型提高了40%以上。在单颗粒临界悬浮方面我们结合高速摄像技术和格子Boltzmann方法对其进行研究。实验发现颗粒悬浮动力正比于转速的1.4次方,源于颗粒周围的压力梯度。直接数值模拟结果表明:预测的临界悬浮转速、颗粒运动轨迹和速度分布与实验结果吻合很好。相关研究结果发表在AIChE J. (2015, 61, 1455-1469)等期刊上。

颗粒周围速度和压力分布(左图)颗粒上升轨迹和速度分布(右图)

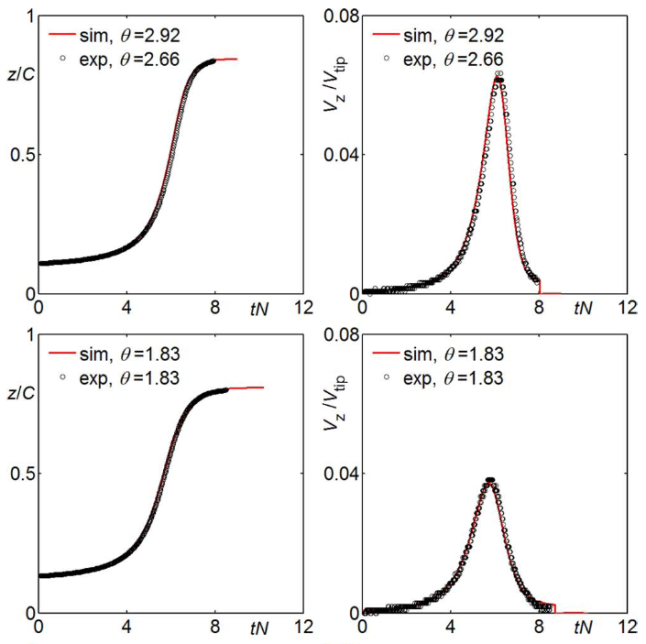

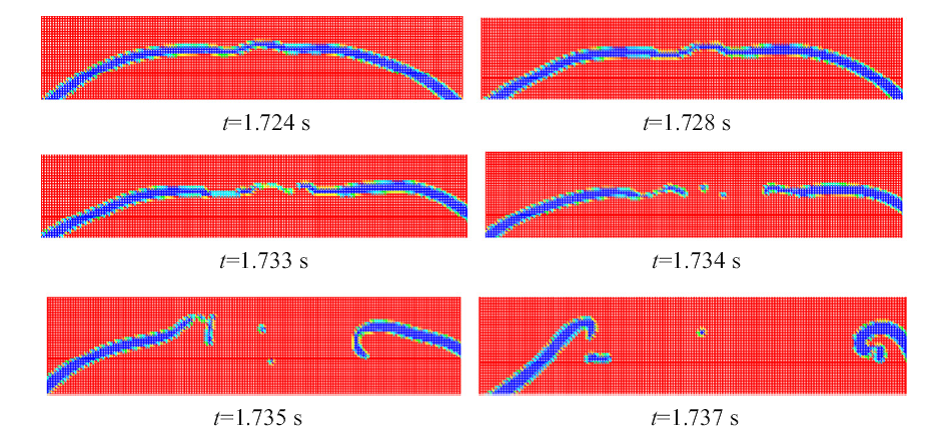

气泡之间的聚并过程是目前多相流领域中一个尚未得到全面认识的典型过程。基于前期提出的高粘度流体中可实现聚并“慢放”的概念,流体混合与反应器工程研究室对雷诺数小于2的共轴上升的双气泡之间的聚并行为进行了实验和数值模拟,考察了气泡的体积、靠近速度、液相粘度及表面性质对聚并的影响,并从而确定了聚并过程中连接阶段、排液阶段的持续时间。尤其是利用高精度的数值模拟手段,得到了两个气泡的液膜在排液过程中厚度、形态的变化过程,并捕捉到了气泡液膜在破裂瞬间的状态,为进一步认识气-液相间机理具有较大的提升。本研究是与澳大利亚纽卡斯尔大学G. M. Evans教授合作完成,成果发表在Chem. Eng. Sci. (2016, 141, 261-270)等期刊上。

共轴上升气泡聚并过程的液膜变化

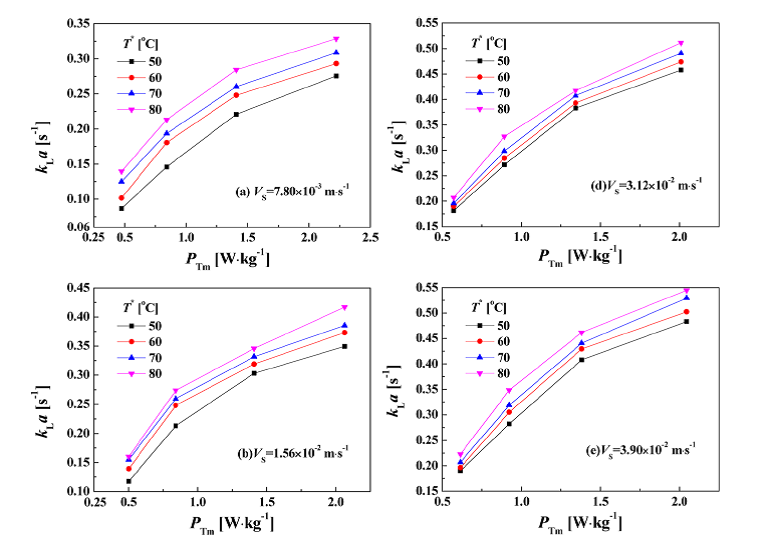

2、气-液热态相间传质的机理、模型和工业应用

气-液搅拌反应器是生物发酵工业工艺流程中的核心单元设备之一,其性能的优劣直接影响到发酵工业企业的经济效益。流体混合与反应器工程研究室在以往多年常温下气-液两相搅拌反应器传质性能的基础之上,系统的对热态气-液两相凝并和非凝并体系中多种组合桨的传质性能进行了实验研究,并基于理论分析得到了相关的理论模型。通过多相态、多条件的实验研究,提出了不同气体消耗量下所适用的组合桨形式,研究成果可为大型生物发酵罐的工业设计提供直接指导。该成果发表在Chin. J. Chem. Eng. (DOI: 10.1016/j.cjche.2015.12.008), J. Chem. Eng. Jpn. (2015, 48, 353-359),J. Chem. Technol. Biot. (DOI: 10.1002/jctb.4866)等期刊上。同时,利用本研究成果所实现生物发酵罐收率的提升所带来的企业新增利润达3207万元(2015年),如下表所示。目前国内谷氨酸、赖氨酸及苏氨酸的产能分别为210万吨、212万吨及50.5万吨,在今后几年内,国内市场大规模应用本研究成果较原有技术可实现新增利润共约7.6亿元/年。

不同气体消耗量下的气-液传质系数

发酵罐新增利润表

| 设备名称 | 容积 m3 | 产酸率 | 原转化率 | 现转化率 | 单釜新增利润 万元/年 | 单条生产线新增利润 万元/年 |

| 谷氨酸发酵罐 | 480 | 17% | 67% | 69% | 235 | 1410 |

| 苏氨酸发酵罐 | 520 | 12.5% | 58% | 61% | 224.6 | 1797 |