2016年度化工学院科研成果及研究进展展示之六:

传质与分离科研团队

1、相变吸收剂的设计与开发

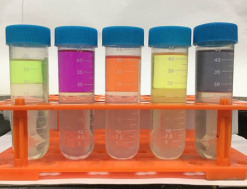

CO2作为最主要的温室气体,减少CO2排放从而减缓全球气候变暖是全世界共同面临的挑战。在CO2捕集技术中,化学吸收法是工艺最成熟的方法,但捕集能耗过高限制了其广泛应用。为降低能耗,自2009年出现的相变化吸收剂引起了广泛的关注。相变化吸收剂吸收CO2后发生分相,CO2富集在一相,仅CO2富液相送入解吸塔,减少了进入解吸塔的液量从而降低了解吸能耗。张卫东教授研究团队提出基于盐析效应和助溶效应设计和开发相变吸收剂的方法,采用以上方法可基于常用的MEA和MDEA实现相变化吸收剂的设计,并对上下液相体积比和CO2负载的分布可以任意调控。本研究设计开发的MEA相变吸收剂在最优条件下CO2循环处理量为2.59mol CO2/kg,较MEA水溶液提高了62%,进入解吸单元的液量减少67%。相关研究已申请发明专利4项。

不同组成和配比相变吸收剂吸收CO2后现象

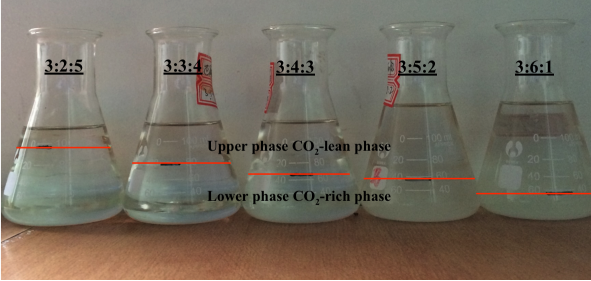

针对相变化吸收剂下液相粘度极大,在常规解吸单元无法进行解吸的难题,张卫东教授研究团队将减压解吸过程与膜分散相结合,使负载CO2的高粘吸收剂透过膜孔分散成微小的液滴,在后侧因压力的急剧降低快速释放出CO2。在此过程中,吸收剂在膜器内的停留时间仅为数秒,最优解吸率可达90%以上。相关研究已申请发明专利1项。

膜解吸过程中的膜分散现象

2、具有反应-分离双功能活性催化膜反应器的研究与应用

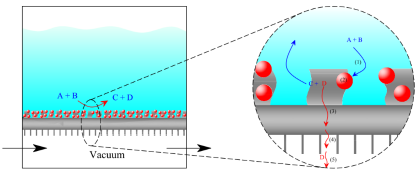

有机化学反应如酯化、硝化、缩酮、酰化等是化学工业生产中最基本最重要的化学反应,但因受到化学热力学平衡的限制,在给定的温度、压力、组成等条件下,其平衡转化率较低,严重影响了化工原料的利用率和生产效益。ISPR(In-Situ Product Removal,产物原位分离)技术是目前解决上述问题的有效方式。基于此,张卫东教授设计了一种具有反应-分离双功能活性的催化膜反应器。在该反应器中,催化反应在膜表面进行,消除了主体扩散这一步骤,有效缩短了产物从反应区域到膜表面的传质距离,极大降低了整个反应分离过程的传质阻力,并且由于催化剂固定在分离膜上,不与料液主体混合,更有利于催化剂的回收和利用。该研究成功的制备了732/PVA/PES,lipase/PVA/PES,Zr(SO4)2/PVA/PES等具有疏松多孔催化层结构的新型的复合活性催化膜,并将其应用与酯化、缩酮等体系中,在不同体系中转化率可从20-60%提升到95%以上,选择性保持良好。相关研究成果发表在J. Membrane Sci.(2016,497,410-420)、Chem. Eng. J.(2016)等期刊上。

活性催化膜反应器的反应分离过程示意图

3、人造肠衣膜的制备及其交联工艺的研究:

天然肠衣是用动物肠道经过刮制去粘膜,腌制或干制而得到的具有一定强度和阻隔性的薄膜。用天然肠衣灌装各类肉制品生产各式香肠在国内外具有悠久历史,然而天然肠衣却存在资源有限,供不应求且生产过程中残次品率高,效率低等问题。采用猪、牛的皮质为原料制备的肠衣产品存在口感与天然肠衣的不一致性。因此将残次天然肠衣回收再利用重新制备成可食性的肠衣膜具有重要的实际意义和商业价值。

本研究利用残次的天然肠衣为原料,经粉碎后再成型的方式将天然资源再利用。通过对制备条件的优化,加工后的肠衣拉伸强度最大可达1500MPa·m-1,断裂延伸率为30%,口感优于同类采用其他动物原料的肠衣。

人造胶原肠衣膜样品图

4、氨肟化-肟水解联合工艺生产盐酸羟胺新技术

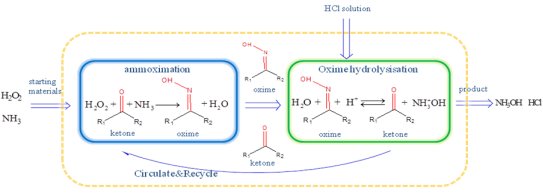

盐酸羟胺是一种重要的化工及药物中间体,在生化、医药、精细化工等领域具有广泛的应用价值。传统的HPO等工艺存在副反应多,三废多,工艺路线复杂、后处理成本高、设备腐蚀严重等缺点。针对上述问题,张卫东教授提出了一种符合原子经济性的盐酸羟胺生产新工艺—氨肟化-肟水解(A-O-H)工艺路线。该工艺以氨、双氧水和盐酸为原料制备盐酸羟胺,实现了酮肟和酮在A-O-H工艺中的内循环,有效提高了工艺整体的原料利用率,达到工艺原子经济性。此外,采用反应—分离耦合技术,打破化学反应平衡限制,使肟水解转化率由10~20%提升至90%以上,避免了其他副反应或后续反应的发生,提高产品收率以及产品质量;同时实现了高浓反应体系下制备盐酸羟胺,进一步降低了工艺能耗。该工艺可大幅度降低盐酸羟胺生产能耗,促进我国盐酸羟胺行业进步,提升行业整体竞争力。目前,该技术已在中试中进行了验证,产品达到HG/T3736-2013优级纯标准,成本仅为原工艺成本的60%。

A-O-H工艺路线